Kompleksitas permasalahan tenurial hutan dan tata kelola hutan, serta beragam pemikiran untuk penyelesaian konflik tenurial dan ketegangan dalam tata kelola hutan, perlu member perhatian pada beragam aspek seperti gender, kelas, etnisitas, geo-politik, dan aspek sosial budaya lainnya yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan dan operasionalisasi tenurial hutan dan tata kelola hutan. Secara khusus, aspek gender dan beragam bentuk ketidakadilan gender dalam sistem tenurial hutan dan tata kelola hutan, seperti yang dialami oleh banyak perempuan dari berbagai kelas sosial dan beragam latar belakang, belum menjadi aspek penting dalam kajian tenurial hutan dan tata kelola hutan.

Samdhana Institute, Ford Foundation dan Sajogjo Institut menyelenggarakan acara diskusi dengan tema utama “Keadilan Gender, Tenurial Hutan, dan Tata Kelola Hutan” pada tanggal 18 Oktober 2012. Acara diskusi tersebut diisi dengan pembahasan atas sebuah naskah dengan judul yang sama yang ditulis oleh Mia Siscawati (Sajogyo Institute) dan Avi Mahaningtyas (Kemitraan). Naskah tersebut mengeksplorasi bagaimana gender, baik sebagai konstruksi budaya maupun sebagai konsep analitis, bersama-sama dengan variabel lain seperti kelas, aspek sosial-ekonomi, etnisitas, geo-politik, dan lain sebagainya, menjadi bagian penting dalam memeriksa masalah tenurial hutan dan tata kelola hutan di Indonesia. Tiga orang pembahas yaitu Noer Fauzi Rachman (Sajogyo Institute), Martua Sirait (Samdhana Institute/Pokja Tenure), dan Arimbi Herapoetri (Komnas Perempuan) membedah naskah tersebut dan melakukan pembahasan kritis. Bertindak sebagai moderator diskusi adalah Nia Ramdhaniaty (RMI).

Tujuan Diskusi; Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran atas isu gender, kepemilikan tanah dan tata kelola hutan di Indonesia dan membuat rencana kerja terpadu antara lembaga yang bergerak dibidang gender dan tenure

Hasil yang diharapkan; adalah terpaparnya masalah tentang tenure hutan dan tata kelola hutan yang berhubungan dengan gender.Adanya rencana untuk langkah selanjutnya.

Proses Diskusi dan Catatan Penting yang Dihasilkan

Pertemuan ini dibuka oleh Anny Andaryati dari Samdhana Institute yang menyampaikan  bahwa pertemuan ini adalah bagian dari tindak lanjut pertemuan yang berlangsung pada tanggal 22 Maret 2012 yang diselenggarakan oleh Samdhana dan Ford Foundation. Pertemuan tersebut mengundang lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang menangani program yang berkaitan dengan gender dan sumber daya alam. Salah satu rumusan pertemuan tersebut adalah adanya harapan penguatan jejaring, kajian soal gender dan juga peningkatan kapasitas. Pertemuan tanggal 18 Oktober 2012 ini adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan untuk menjawab harapan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas. Untuk pertemuan kali ini, fokus diskusi adalah isu tenurial hutan dan tata kelola hutan.

bahwa pertemuan ini adalah bagian dari tindak lanjut pertemuan yang berlangsung pada tanggal 22 Maret 2012 yang diselenggarakan oleh Samdhana dan Ford Foundation. Pertemuan tersebut mengundang lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang menangani program yang berkaitan dengan gender dan sumber daya alam. Salah satu rumusan pertemuan tersebut adalah adanya harapan penguatan jejaring, kajian soal gender dan juga peningkatan kapasitas. Pertemuan tanggal 18 Oktober 2012 ini adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan untuk menjawab harapan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas. Untuk pertemuan kali ini, fokus diskusi adalah isu tenurial hutan dan tata kelola hutan.

Avi Mahaningtyas sebagai pembicara memberikan paparan tentang latar belakang lahirnya naskah berjudul “Keadilan Gender, Tenurial Hutan, dan Tata Kelola Hutan” yang menjadi bahan diskusi kali ini. Naskah tersebut dipersiapkan untuk dipresentasikan dalam konferensi internasional tentang tenurial hutan yang diselenggarakan di Lombok pada bulan Juli 2011. Merujuk pada kemelut tenurial hutan dan tata kelola hutan yang dihadapi Indonesia, kesempatan untuk mempresentasikan naskah tentang keadilan gender, tenurial hutan dan tata kelola hutan dalam pertemuan internasional tentang tenurial hutan merupakan kesempatan yang sangat baik. Naskah ini kemudian dijadikan salah satu referensi bagi perumusan kebijakan, termasuk stranas. Proses ini diawali ketika kepala satuan tugas untuk REDD (Satgas REDD) Indonesia yang hadir dalam konferensi tersebut menyatakan kesediaannya untuk mengkoordinasi proses penyelesaian tenure. Pernyataan tersebut mendorong lahirnya Deklarasi Lombok, tertanggal 11 Juli 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah perjalanan intensif selama 2 bulan dalam rangka mengawal kebijakan penyelesaian masalah tenure.

Mia Siscawati sebagai pembicara kedua memaparkan ringkasan naskah berjudul “keadilan gender, tenurial hutan dan tata kelola hutan.” Pembahasan dalam naskah tersebut didasarkan pada tiga studi kasus, yaitu 1)ketegangan tenurial di Kasepuhan Banten Kidul; 2) konflik tenurial di Ex-PLG Kalteng; 3)ketidaksetaraan dalam Program Kehutanan Masyarakat di Gunung Kidul. Mia menyampaikan bahwa kerangka teori yang digunakan dalam studi kasus tersebut adalah ekologi politik feminis[1] yang dikombinasikan dengan pendekatan tutur perempuan, yaitu sebuah pendekatan yang memberikan ruang bagi perempuan dari kelompok sosial tertentu untuk menuturkan rangkaian kisah hidupnya yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tertentu. Pendekatan ini sebelumnya telah coba dikembangkan oleh Komnas Perempuan dalam pemetaan kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam, bekerja sama dengan WALHI, Bina Desa dan RMI.

Beberapa catatan penting dari tiga studi kasus tersebut, yang pembahasannya dilakukan dengan menggunakan metode tutur perempuan, adalah sebagai berikut. Perempuan dari beragam kelas sosial yang berbeda memiliki beragam bentuk relasi dengan lahan hutan dan sumber daya hutan dan pada saat bersamaan memainkan peran penting dalam mengelola tanah, sumberdaya hutan dan sumber daya alam lainnya. Perempuan dari beragam kelas sosial mendapatkan dan mempertahankan akses atas tanah dan sumber daya hutan melalui beragam pihak yang memiliki kontrol melalui beragam mekanisme berbasis gender, kelas dan relasi sosial lainnya. Dalam memperoleh dan mempertahankan akses atas tanah dan sumber daya hutan, para perempuan harus melakukan melakukan beragam upaya untuk memposisikan diri mereka dalam jaring relasi kekuasaan di tingkat rumah tangga, keluarga besar, komunitas, negara, serta pasar. Ketiga studi kasus menunjukkan bahwa selama menjalani proses ini para perempuan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan gender. Pada saat yang sama, beragam bentuk ketidakadilan gender memberikan kontribusi pada sejauh mana perempuan dapat mendapatkan dan mempertahankan akses atas tanah, dan dengan cara apa serta berapa lama mereka dapat mempertahankan akses itu. Selain itu, perempuan dan anggota kelompok marjinal lainnya memiliki keterbatasan atas akses terhadap informasi dan akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atas tanah dan sumber daya hutan di berbagai tingkatan. Keterbatasan keterlibatan perempuan, terutama dari kelompok marjinal, dan anggota kelompok marjinal lainnya memberikan kontribusi pada tercerabutnya akses dan kontrol mereka atas tanah dan sumberdaya hutan. Situasi tersebut membuat mereka semakin rentan (secara sosial-ekonomi-politik) dan semakin terpinggirkan.

Beberapa catatan penting dari tiga studi kasus tersebut, yang pembahasannya dilakukan dengan menggunakan metode tutur perempuan, adalah sebagai berikut. Perempuan dari beragam kelas sosial yang berbeda memiliki beragam bentuk relasi dengan lahan hutan dan sumber daya hutan dan pada saat bersamaan memainkan peran penting dalam mengelola tanah, sumberdaya hutan dan sumber daya alam lainnya. Perempuan dari beragam kelas sosial mendapatkan dan mempertahankan akses atas tanah dan sumber daya hutan melalui beragam pihak yang memiliki kontrol melalui beragam mekanisme berbasis gender, kelas dan relasi sosial lainnya. Dalam memperoleh dan mempertahankan akses atas tanah dan sumber daya hutan, para perempuan harus melakukan melakukan beragam upaya untuk memposisikan diri mereka dalam jaring relasi kekuasaan di tingkat rumah tangga, keluarga besar, komunitas, negara, serta pasar. Ketiga studi kasus menunjukkan bahwa selama menjalani proses ini para perempuan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan gender. Pada saat yang sama, beragam bentuk ketidakadilan gender memberikan kontribusi pada sejauh mana perempuan dapat mendapatkan dan mempertahankan akses atas tanah, dan dengan cara apa serta berapa lama mereka dapat mempertahankan akses itu. Selain itu, perempuan dan anggota kelompok marjinal lainnya memiliki keterbatasan atas akses terhadap informasi dan akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atas tanah dan sumber daya hutan di berbagai tingkatan. Keterbatasan keterlibatan perempuan, terutama dari kelompok marjinal, dan anggota kelompok marjinal lainnya memberikan kontribusi pada tercerabutnya akses dan kontrol mereka atas tanah dan sumberdaya hutan. Situasi tersebut membuat mereka semakin rentan (secara sosial-ekonomi-politik) dan semakin terpinggirkan.

Naskah tersebut juga menelusuri kebijakan, program, mekanisme-mekanisme tenurial hutan dan tata kelola hutan yang memberi kontribusi pada ketidakadilan gender. Definisi, klasifikasi, dan penerapan ‘Kawasan Hutan’ di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh pembentukan ‘hutan politik’ oleh pemerintah kolonial. Warisan dari konsep hutan politik masih sangat tercermin dalam kontrol territorial dan manajerial atas wilayah hutan oleh negara. Politik gender memainkan peran penting dalam rezim politik yang berbeda pada masa pasca-kolonial di Indonesia, terutama untuk mempertahankan kekuasaan mereka termasuk di dalamnya meliputi pengendalian hutan politik. Dalam menelusuri politik gender di Indonesia, sangat penting untuk mengeksplorasi penerapan ideologi yang disebut Ibuisme, yang mendefinisikan perempuan hanya sebagai ibu dan istri. Politik gender dan ideologi Ibuisme di Indonesia mendomestikasi, mensegegrasi, dan mendepolitisasi perempuan Indonesia. Lebih jauh, penerapan ideologi Ibuisme ke dalam kebijakan dan program pemerintah serta pihak terkait lainnya telah mempertahankan berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam tenurial hutan dan tata kelola hutan.

Naskah tersebut juga mengeksplorasi rangkaian usulan untuk mewujudkan keadilan gender dalam tenurial hutan dan tata kelola hutan sebagai berikut: 1)menempatkan prinsip-prinsip dan konsep keadilan gender ke dalam proses perumusan kebijakan dan peraturan; 2)membangun dan memperkuat pemahaman dan kapasitas terkait keadilan gender dalam penguasaan hutan & tata kelola hutan; 3)membangun ruang bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya utk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan

Pembahas pertama, yaitu Martua Sirait, menyambut sekaligus mengkritisi naskah “Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan.” Ia menyampaikan bahwa pembahasan naskah tersebut kurang mendalam. Ia menambahkan bahwa naskah tersebut tidak memasukkan kajian tentang struktur agraria, yang penting dibahas dalam kaitannya dengan tenurial hutan dan tata kelola hutan. Martua juga menyampaikan paparan tentang perjalanan Pokja Tenure, termasuk berbagai upaya yang telah ditempuh untuk mengintegrasikan aspek gender ke dalam kerja-kerja Poka Tenure ini. Menurut Martua Sirait, banyak tantangan yang cukup besar untuk mengarusutamakan aspek gender dalam tenure hutan baik dari segi teknis, politik, cultural dan lain-lain. Tantangan teknis yang dihadapi antara lain kapasitas para pihak dalam melakukan gender analysis, gender audit, dan dalam mengintegrasikan aspek gender dalam pengelolaan pengetahuan dan jaringan pengetahuan, dll. Hingga saat ini metode-metode yang dilakukan seperti halnya RaTa dan metode lainnya masih perlu lagi dilengkapi dengan analisis gender.

Pembahas kedua, yaitu Noer Fauzi Rachman, mengawali pembahasannya dengan  menyampaikan bahwa aspek gender belum banyak menjadi perhatian dalam gerakan agraria. Ia menyajikan beberapa contoh yang menggambarkan situasi tersebut, di antaranya spanduk dan papan yang digunakan dalam beragam aksi organisasi tani, serta poster-poster yang diterbitkan oleh organisasi pendukung gerakan agraria. Di dalam ragam bentuk media pendukung aksi tersebut, “petani” direpresentasikan sebagai entitas homogen. Perempuan tani, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan dalam gerakan agraria di tingkat akar rumput, tidak terwakili di dalamnya. Noer Fauzi Rachman kemudian mengajak para peserta diskusi untuk melakukan “errata” atau koreksi baik dalam pemikiran maupun aksi. Ia mengusulkan untuk mengganti “kacamata” analisis. Tutur perempuan, yang menjadi pendekatan utama dalam naskah yang ditulis Mia Siscawati dan Avi Mahaningtyas merupakan salah satu metode yang perlu dipertimbangkan. Namun demikian, perlu dipikirkan bagaimana menempatkan hasil kajian yang dilakukan dengan metode ini dalam kaitannya dengan agenda besar. Agar tidak terjadi di mana setelah ditaruh di dalam pembahasan tentang agenda besar, kajian tutur perempuan hanya bersfungsi sebagai pelengkap dan hanya bersifat ilustrasi. Selain itu, Noer Fauzi Rachman juga mengkritisi naskah tersebut yang ia anggap cepat memasukkan hasil analisis tutur permepuan ke dalam kerangka kebijakan makro. Hal lain, naskah tersebut belum sampai pada konteks pembahasan bahwa perempuan dalah bagian dari komunitas, yang memiliki perlawanan yang berbeda dengan kaum laki-laki di komunitasnya. Dalam hal ini, Noer Fauzi Rachman merujuk pada sebuah studi yang dilakukan oleh James Scott[2] dan studi lain yang dilakukan oleh Gillian Hart[3], di mana kedua studi dilakukan di wilayah pedesaan Malaysia. James Scott menelusuri resistensi petani laki-laki atas beragam bentuk dominasi yang dilakukan oleh para tuan tanah di sebuah desa di Malaysia. Sementara Gillian Hart yang memfokuskan studinya pada kelompok perempuan menemukan fenomena yang lain di mana para perempuan buruh tani membangun kesepakatan tentang pengelolaan uang upah mereka secara komunal, dengan tujuan untuk membatasi akses suami masing-masing terhadap uang tersebut (yang dikenal sebagai “uang perempuan”).

menyampaikan bahwa aspek gender belum banyak menjadi perhatian dalam gerakan agraria. Ia menyajikan beberapa contoh yang menggambarkan situasi tersebut, di antaranya spanduk dan papan yang digunakan dalam beragam aksi organisasi tani, serta poster-poster yang diterbitkan oleh organisasi pendukung gerakan agraria. Di dalam ragam bentuk media pendukung aksi tersebut, “petani” direpresentasikan sebagai entitas homogen. Perempuan tani, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan dalam gerakan agraria di tingkat akar rumput, tidak terwakili di dalamnya. Noer Fauzi Rachman kemudian mengajak para peserta diskusi untuk melakukan “errata” atau koreksi baik dalam pemikiran maupun aksi. Ia mengusulkan untuk mengganti “kacamata” analisis. Tutur perempuan, yang menjadi pendekatan utama dalam naskah yang ditulis Mia Siscawati dan Avi Mahaningtyas merupakan salah satu metode yang perlu dipertimbangkan. Namun demikian, perlu dipikirkan bagaimana menempatkan hasil kajian yang dilakukan dengan metode ini dalam kaitannya dengan agenda besar. Agar tidak terjadi di mana setelah ditaruh di dalam pembahasan tentang agenda besar, kajian tutur perempuan hanya bersfungsi sebagai pelengkap dan hanya bersifat ilustrasi. Selain itu, Noer Fauzi Rachman juga mengkritisi naskah tersebut yang ia anggap cepat memasukkan hasil analisis tutur permepuan ke dalam kerangka kebijakan makro. Hal lain, naskah tersebut belum sampai pada konteks pembahasan bahwa perempuan dalah bagian dari komunitas, yang memiliki perlawanan yang berbeda dengan kaum laki-laki di komunitasnya. Dalam hal ini, Noer Fauzi Rachman merujuk pada sebuah studi yang dilakukan oleh James Scott[2] dan studi lain yang dilakukan oleh Gillian Hart[3], di mana kedua studi dilakukan di wilayah pedesaan Malaysia. James Scott menelusuri resistensi petani laki-laki atas beragam bentuk dominasi yang dilakukan oleh para tuan tanah di sebuah desa di Malaysia. Sementara Gillian Hart yang memfokuskan studinya pada kelompok perempuan menemukan fenomena yang lain di mana para perempuan buruh tani membangun kesepakatan tentang pengelolaan uang upah mereka secara komunal, dengan tujuan untuk membatasi akses suami masing-masing terhadap uang tersebut (yang dikenal sebagai “uang perempuan”).

Noer Fauzi Rachman menambahkan bahwa metode tutur perempuan dapat dikembangkan dengan menggali lebih jauh perjalanan perempuan dalam melakukan beragam bentuk perlawanan. Selain itu, pembahasan tentang akses atas tanah dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, digabungkan dengan peta tata guna lahan yang menggambarkan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, perlu dijadikan bahan untuk mengembangkan “kacamata baru” dalam studi agraria dan gerakan agraria.

Pembahas ketiga, yaitu Arimbi Heroeputri, menyambut baik naskah “Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan,” sekaligus mengkritisi naskah tersebut yang menurutnya akan lebih baik jika setiap studi kasus dapat memberikan ruang bagi penuturan beberapa perempuan lain dari kampung/wilayah yang sama. Arimbi menyampaikan bahwa pendekatan tutur perempuan merupakan pendekatan yang berbasis testimoni dan pengalaman perempuan. Secara umum, hingga saat ini testimoni belum bisa mempengaruhi kebijakan karena testimoni masih dianggap sebagai pengalaman individual. Tantangan lain, pendekatan tutur perempuan masih dianggap sebagai pendekatan yang tidak ilmiah (terutama oleh mereka yang belum memahami metodologi feminis). Namun demikian, pendekatan tutur perempuan dapat merekam pengalaman individu yang terkait erat dengan peristiwa besar yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Komnas Perempuan telah menerapkan pendekatan ini dalam menggali kekerasan terhadap perempuan pada periode 1965.

Arimbi juga mengkritisi usulan pengarusutamaan keadilan gender di dalam naskah tersebut. Hal ini sudah sering dibicarakan di kalangan aktivis gerakan sosial lebih dari dua generasi tetapi belum ada kemajuan. Yang terjadi bahkan kemunduran, yaitu dengan adanya perbedaan pemahaman di kelompok-kelompok tertentu. Arimbi menambahkan bahwa secara umum masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman tentang keadilan gender di kalangan aktivis. Namun situasi ini belum banyak diakui di banyak level. Pengakuan tentang ketidakpahaman atas konsep keadilan gender di dalam gerakan agraria seperti yang disampaikan oleh Noer Fauzi Rachman merupakan langkah awal yang baik. Pengakuan seperti itu, yang dilanjutkan dengan usulan untuk melakukan “errata” atas pemikiran tertentu ini perlu ditindaklanjuti dengan duduk bersama diskusi. Proses seperti ini perlu banyak dilakukan di dalam gerakan sosial.

Pembahas berikutnya, yaitu Maria Roewiastuti, secara tajam mengkritisi naskah “Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan. Studi kasus yang disajikan dalam naskah tersebut masih harus dilengkapi dengan analisis mendalam tentang rangkaian konflik yang terjadi di tingkat kampung/komunitas, termasuk kemelut tenurial yang menghadapkan komunitas dengan negara, institusi pemerintah, pemegang modal, dan pihak luar lainnya yang telah merebut wilayah hidup mereka. Selain itu, Maria Roewiastuti juga mengkritisi diterapkannya pendekatan ibuisme yang dikembangkan oleh Julia Suryakusuma[4] dalam naskah tersebut. Konsep ibuisme seharusnya tidak disamakan dengan konsep istriisme (housewifization) yang dikembangkan oleh Maria Mies[5]. Ibu merepresentasikan konsep keturunan yang berkaitan dengan fungsi perempuan dalam melahirkan bayi, di mana relasi ibu-anak berbasis pada hubungan darah. Sementara, relasi istri-suami merujuk pada hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka, dan bukan hubungan darah. Istilah housewife harusnya tidak diterjemahkan ibu rumah tangga, karena istilah ibu tidak merujuk menjadi istri. Dengan kata lain, konsep istriisme sebaiknya tidak diterjemahkan menjadi konsep ibuisme. Pendekatan istriisme tidak dapat diterapkan di beberapa daerah seperti Papua. Konsep ‘bapak baik hati’ lebih tepat untuk digunakan sebagai pendekatan karena di dalam konsep ini bertengger politik hukum yang kuat.

Usulan Langkah Selanjutnya

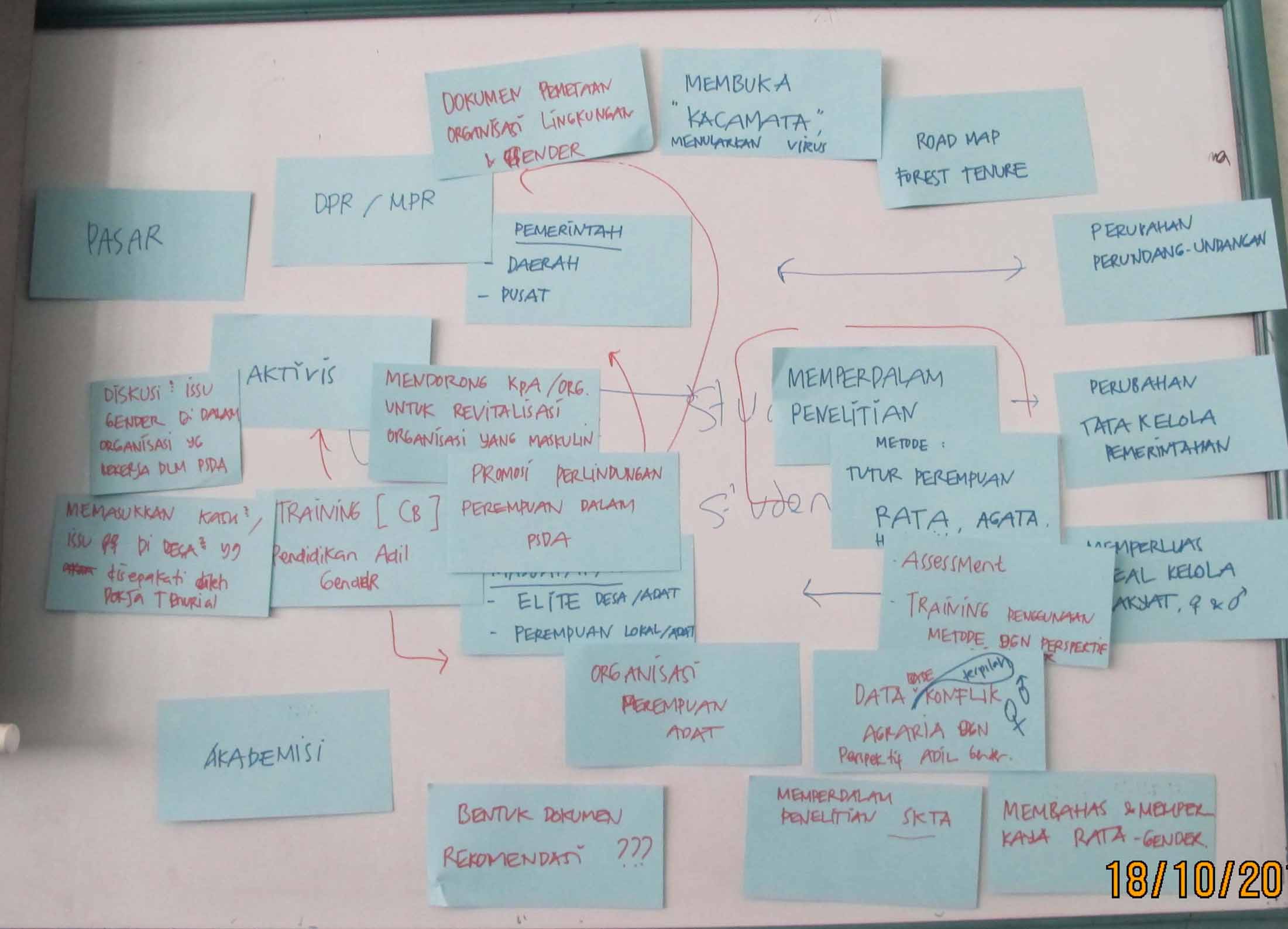

Selama proses diskusi, moderator membuat catatan penting yang berkaitan dengan berbagai usulan mengenai langkah lanjutan yang dapat ditempuh. Moderator menyimpulkan bahwa sumberdaya yang ada yang dapat dijadikan pintu masuk untuk melanjutkan proses pengarusutamaan keadilan gender dalam tenurial hutan dan tata kelola hutan adalah miliki adalah Road Map Forest Tenure. Road map ini memiliki 3 keluaran yang ingin dicapai, yaitu: 1)Perubahan Perundang-undangan; 2)Perubahan Tata Kelola Pemerintahan; 3)Memperluas Areal Kelola Rakyat (di mana yang dimaksud rakyat seharusnya adalah perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial, khususnya kelompok marjinal).

Selama proses diskusi, moderator membuat catatan penting yang berkaitan dengan berbagai usulan mengenai langkah lanjutan yang dapat ditempuh. Moderator menyimpulkan bahwa sumberdaya yang ada yang dapat dijadikan pintu masuk untuk melanjutkan proses pengarusutamaan keadilan gender dalam tenurial hutan dan tata kelola hutan adalah miliki adalah Road Map Forest Tenure. Road map ini memiliki 3 keluaran yang ingin dicapai, yaitu: 1)Perubahan Perundang-undangan; 2)Perubahan Tata Kelola Pemerintahan; 3)Memperluas Areal Kelola Rakyat (di mana yang dimaksud rakyat seharusnya adalah perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial, khususnya kelompok marjinal).

Naskah “Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola Hutan” yang dibahas dalam pertemuan ini, bersama-sama dengan pembahasan kritis atas naskah tersebut yang dilakukan oleh para pembahas dan peserta diskusi ini dapat menjadi sumberdaya yang dapat dijadikan rujukan baik dalam penyempurnaan Road Map Forest Tenure maupun rangkaian metode yang sedang dibangun, termasuk metode Tutur Perempuan, RATA, HuMaWin, AGATA dan metode lainnya.

Berkaitan dengan Road Map Forest Tenure, terdapat beragam pihak yang perlu terlibat dalam mewujudkan tiga keluaran utama Road Map Forest Tenure. Para pihak tersebut antara lain: 1)Pemerintah (Pusat dan Daerah); 2)MPR/DPR; 3)Aktivis; 4)Masyarakat; dengan mempertimbangkan heterogenitas kelompok yang ada di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya perempuan dan kelompok marjinal lainnya; 5)Akademisi; 6)Pemegang Kapital dan Pasar.

Bentuk intervensi serta rencana tindak lanjut yang diusulkan adalah:

- Memperdalam dan melanjutkan kajian dalam naskah yang dibahas, misalnya dengan memperdalam permasalahan seputar Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) di Kalteng.

- Dalam rangka menunjang penelitian tenurial hutan dengan menggunakan metode/pendekatan yang sudah ada (seperti RATA, AGATA, dll), metode/pendekatan tersebut perlu disempurnakan dengan menggunakan perspektif keadilan gender.

- Database konflik tenurial yang sedang dikembangkan oleh beberapa instusi perlu mengadopsi perspektif adil gender dan mewujudkannya ke dalam pengelolaan data.

- Membuka “kacamata lama” dan membuka diri menjadi poin penting bagi semua aktor yang disebutkan, termasuk aktivis yang bekerja di issu tenurial. Oleh karena nya peningkatan kapasitas diperlukan, diantaranya: pelatihan gender, diskusi-diskusi kritis terkait issu gender di kalangan organisasi non pemerintah yang bekerja di isu agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, mendorong perubahan organisasi non pemerintah yang masih bersifat maskulin, baik secara komposisi staf organisasi maupun secara gerakan. Jika memungkinkan, diupayakan beragam cara agar para aktivis dan aktor-aktor terkait lainnya dapat menjadi “penyebar virus” keadilan gender di semua level.

- Promosi perlindungan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan agraria oleh masing-masing lembaga. Langkah ini perlu menjadi gerakan bersama. Dalam rangka mendukung langkah ini, dibutuhkan dokumen pemetaan organisasi yang bekerja di issu lingkungan dan gender, termasuk di dalam nya penjelasan tentang program-program yang saat ini sedang berjalan dan sedang dikembangkan di organisasi masing-masing.

[1] Rocheleau, Dianne, Barbara Thomas-Slayer and Esther Wangari (eds). 1996. Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience. London and New York: Routledge.

[2] Scott, J.C., 1985, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven:Yale University Press.

[3] Hart, Gillian. 1991. Engendering Everyday Resistance: Gender, Patronage and Production Politics in Rural Malaysia. The Journal of Peasant Studies, 19, 1: 93-121.

[4] Suryakusuma, Julia. 1996. ‘The State and Sexuality in New Order Indonesia’. In Sears, Laurie (ed). Fantasizing the Feminine in Indonesia. Durham, NC: Duke University Press.

[5] Maria Mies dalam bukunya yang berjudul Patriarchy and Accumulation on a World Scale (1986) memunculkan istilah “housewifization.” Mies mendefinisikan “housewifization” sebagai sebuah proses di mana perempuan diposisikan secara sosial sebagai istri dan ibu rumah tangga, sebagai pihak yang tergantung dari pendapatan suami mereka, walaupun dalam realitanya mereka memiliki penghasilan dari pekerjaan atau profesi mereka. Definisi sosial dari istri dan ibu rumah tangga setara dengan definisi sosial terhadap laki-laki sebagai pencari nafkah utama, walau dalam banyak kasus kedua belah pihak sama-sama bekerja mencari nafkah. Menurut Maria Mies, “Housewifization” lebih merupakan konsep ekonomi. [Mia Siscawati]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.